从山大毕业已经41载了,自己也过了耳顺之年,但在校四年一幕幕凡人琐事的场景,却仍然不时回荡在在我的眼前。

一、初入校园的错愕

1978年2月27日晚上5点多,我在兖州换乘了到济南的火车,作为录取新生去williamhill官方网站报到。车厢里拥挤,嘈杂,空气浑浊得令人窒息。还好找到了一个座位。看着黑忽忽的窗外,听着哐当哐当的车轮声,心里不免有几分忐忑、期待和紧张。火车开得很慢。三百里路程,足足跑了三个半小时,9点多才到济南火车站。车过白马山以后,铁路逐步由南向东拐了一个90度的大弯,但由于夜黑的缘故,我并没发觉,于是在出站时把面向正南的出站口看成了朝向正东。尽管后来我在意识上明白了,但在感觉上却始终没有转变过来。至今出入济南站,只要一进车站广场,看到的出站口仍然面向正东。人未到,向先调,使我的大学生活还没开始就增加了一个小插曲。

校车带着我们驶离了济南火车站,沿途的灯光逐渐变得稀疏暗淡起来。在黑暗中转了几个弯以后,终于看到汽车开进了一个大门口,大门右边儿只有一个门垛而没有院墙,后来知道原来是新校区北大门。等校车到达文史楼经济学系迎新点时已11点多,学校党委常委、经济学系党总支书记刘立魁,还在带领着几位老师和75级学兄学姐们迎接我们。在办理完必要的报到手续以后,刘书记亲自帮我扛着行李,把我送到5号宿舍楼106房间。刘书记平易近人,毫无架子,并且亲自帮我扛行李,这使我非常感动。45年过去了,这份感念和敬重至今仍萦绕于我的心中。

几天以后,对山大新校的面貌有了点初步了解。学校坐落于济南市城乡结合部的东郊,1958年陆续从青岛搬迁过来以后,整个教学园区只有文史、化学、数学三座教学楼,另有六栋3至4层的宿舍楼、三所瓦房食堂和一处功能很不完善的体育场,而数学楼自建成后还未启用。除了学校西面和体育场周边有几段围墙外,其他地方都处于开放状态,与校外菜园麦地连成一片。校园内菜农、羊倌、贩夫走卒自由徜徉,如入无人之境。更夸张者,还有大批乞丐从四面八方坐着公共汽车来食堂讨要饭菜。途中有人打问,则公开宣称:“到山大要饭去!”此番景象令我感到非常错愕,也不觉有点气馁和失落。这与我在书上看到和听人讲到的恬淡幽静、书香浓浓的大学校园差距也太大了吧?

当然,再看看今天的新山大,真有点恍如隔世的感觉。

二、学习中的囧和趣

经过几天的入学教育,期待已久的大学课程正式开始了。第一学期开设的课程都是公共基础课(现在称通识课),包括哲学、政治经济学、高等数学、英语等。由于高中毕业已五六年,再回到课堂上很不适应,脑子老是开小差儿,听讲不得要领,笔记也记得乱七八糟,开学好几周还没找到北。特别是高等数学课更是听得很累。本来自己在中学阶段数学课学得是比较好的,平时和期末考试得满分都是很轻松平常的事。但听高等数学课,总是感觉跟不上条,费了很大力气,也只是满足于完成作业和期末考试过关而已。仅从这一点就可看出大学与中学的重大差别了。

当然收获和快乐也是有的。除了完成平时课程学习要求以外,我就把一部分业余时间用来看小说。四年间,主要利用每天午饭后和晚自习前各一小时左右,坐在操场边杨树下和农田田埂上,阅读了近百部中外经典小说和名人传记等作品(当然相当一部分是快餐式领略),多少填补了一些过去因农村条件所限而导致的短板。

学习中一件令我终生难忘的事情,是第一学期期末政治经济学的考试。这门课程是我们班的学科基础课,系里很重视,确定用口试方式进行。拟定大约200道题目,捻成60多根小纸棍,考试时每人一根,现场随机抽取。对这种全新的考试方式,大家感到既新鲜又紧张。复习过程中不划重点,不出复习题,只能整天抱着厚厚的作业本和徐禾编写的教材漫无边际地背诵。抽签确定我的考试顺序是第一天下午第一名。我匆匆吃完午饭,在操场边树荫下看了一会儿小说进行放松,然后留了一个多小时午睡。由于心情过于紧张,躺下许久不能入睡,赶紧起来吃了一大片儿安宁。过了半天仍无睡意,只感觉心脏跳得砰砰作响,于是起来又吃了一片儿,后果你自然懂得了。考试预备时间已到,而我迟迟没有到场,老师让人去催,结果我还在沉沉大睡。被同学(不记得是谁)从床上拽起来,迷迷糊糊跟着往考场跑。到考场抽了签,主考老师(不记得是谁了)交代了注意事项。我的脑细胞被高度抑制,抽到的题目和老师的交代都恍恍惚惚。只记得陈述完答案后,一老师问我,“什么是价值”?我回答“抽象劳动的凝结”;“什么是价值实体”?我回答“抽象劳动”;“二者有什么区别和联系”?怎么回答的就没有记忆了。最后总评成绩“良好”。这次考试给了我很大的刺激,它使我不仅明白了学习态度和方法的重要性,而且进一步认识到要注重弄清政治经济学概念、范畴的本质和相互联系,以及它们之间相互转化的过程和机制。这一认识影响了我之后几十年的工作过程。我每次开始讲授政治经济学课程时,面对我的学员和学生们,都现身说法地特别强调,一定要学会抽象思维和咬文嚼字的功夫。

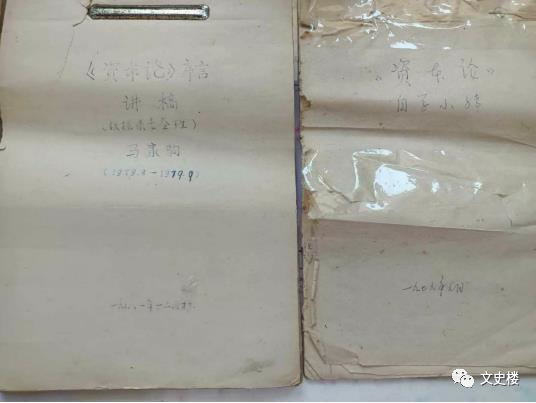

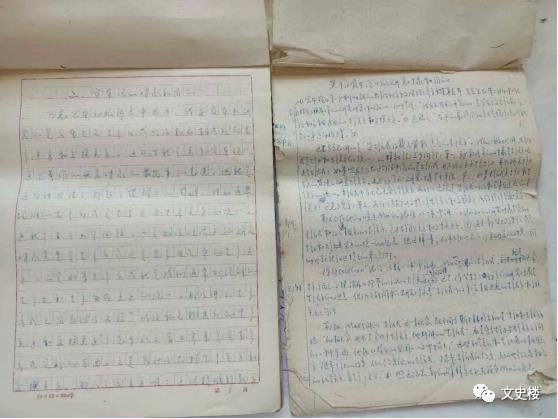

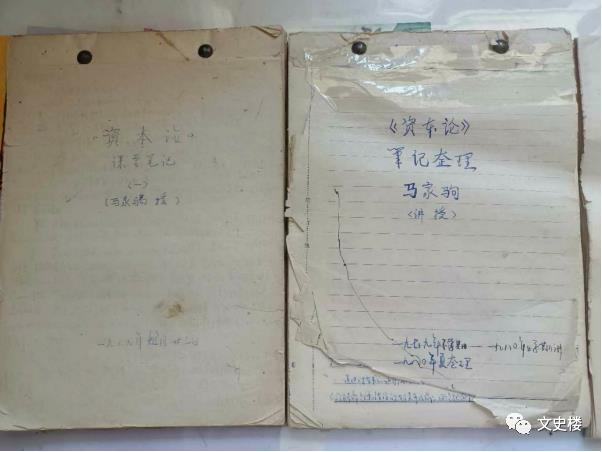

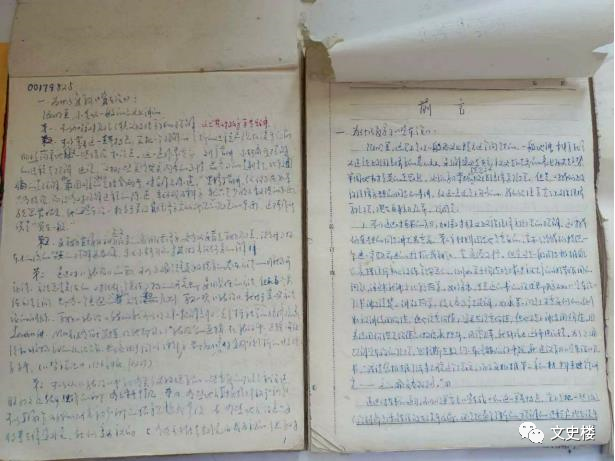

大学四年,我用功最多,也感到收获最大的一门课程,当属马家驹老师所讲授的《资本论》第一卷。马老师的讲课,思想深邃,思维敏捷,逻辑严密,用语准确,声音洪亮,激情四射,具有很强的学术感染力和人格吸引力。尤其他在讲授《资本论》的研究对象和方法时,我个人感觉,他对马克思在《资本论》中运用的唯物辩证法的理解和阐述,可以说达到了炉火纯青的程度。我在听课时使用一些自造的短语和符号,尽可能把马老师的讲课内容原原本本记录下来,自习课时间抓紧整课堂笔记,假期里再用横格稿纸重新抄下来。毕业实习结束后,我利用相对空闲的时间,在曹务奇同学帮助下,对照马老师的讲课录音,又把笔记中关于《资本论》序言的授课内容,用方格稿纸工工整整地誊抄了一遍(参见照片),由此使我对政治经济学研究对象和方法的认识又上升了一步,并使我在工作中受惠一生。

我的学习笔记

三、周末宿舍的欢闹

三组男生宿舍是一个团结、活跃、和谐的团体。宿舍里先后有9人入住过。按照入住顺序,分别是:董树义,来自莱阳;崔建平,来自惠民;李炳国,来自东平;马传景,来自曹县;孙广军,来自费县;方明,来自高青;张平;于世良;袁新平,来自济南。

组长兼室长董树义,曾在北京当过卫戍战士,担任过大队党支部副书记和民兵连长,为人宽厚刚直,富有正义感和同情心,是我们组不折不扣的老大哥。经常他从外边回宿舍,都是先用脚把门轻轻踢开,跟着喊一句:“弟兄们,好开饭了!”毕业后,他被分配到空军勤务学院,重穿军装,驻徐州,离临沂不远。那时临沂交通很不便利,我有两次去南方学习,都是打电话让他提前买好火车票,然后我坐汽车到徐州换乘火车。晚上吃着嫂子做的饭菜,住在他儿子的小房间里,第二天他再骑自行车把我送上火车。这份温暖和情谊我至今不能忘怀。

有时星期天,包括女生秦凤鸣、李晓鲁一起,我们全组会集体出游,或趵突泉,或大明湖、千佛山...。袁新平有一架只能拍摄黑白照片的120型照相机,每次出游,都给我们留下了充满青春活力的记忆。

我有一个土制卷烟器,利用入学前当过农村放映员的人缘,假期里从一些村队挑选到一些上好烟叶,切成烟丝并喷好香料,然后自制成卷烟,味道香醇。如此以来,把宿舍内本来不会吸烟的同学也都发展成了烟民。有时我把卷烟锁在写字台抽屉里,但挂扣较松,崔建平就找到了窍门儿---用铁丝从缝隙里将烟卷一根一根勾出来,然后大家分而吸之,被发现后又是一笑了之。

周六晚上都是各男生宿舍最宽松活跃的时候。打牌,下棋,喝酒,吹牛等等,不一而足。我们组则更有特色。晚饭时每人从食堂打一份大锅菜,再去洪楼饭店买两暖壶散装啤酒,费用AA。饭后开打扑克牌“保皇”,先有五人上场,其他人后备。赢方可以啤喝酒,输牌的则只能眼睁睁看着咽唾沫。牌桌上喧闹不止,有的悄悄偷牌、扔牌或者公开赖牌,不时发出一阵阵吆喝笑骂之声,经常吸引其他宿舍甚至外系的同学前来看热闹,观者如堵。

这种种轻松欢快的场景,至今令人心驰神往,回味无穷。只可惜张平同学过早离开了我们,令人痛心不已。

四、可亲可敬的师长

大学四年,教过我们的各科老师不下40位,管理老师也有好多名。任课老师们大多毕业于50年代,有着深厚的专业理论功底和丰富的教学经验。恢复高考后,他们一个个憋足了劲,要把十几年荒废的时间补回来,所以我们也就成了新中国高校中幸运的一届宠儿。

任课老师讲授的课程主要有:周之美、毛永林,政治经济学;臧泺源,辩证唯物主义;李树来,基础英语;林白鹏,帝国主义论;马家驹、陈乃圣,资本论;赵明义,科学社会主义;于惠棠,形式逻辑;巩丽泽,会计学;常健,统计学;常汝娟,经济学说史;刘洪钟、栾曙生,国民经济计划学;贾象珊,财政与信贷;王福英,工业经济学;白施义,农业经济学;赵植业,商业经济学;孔令仁,中国近代经济史;张宏、黄金平,世界经济;欧是,当代世界经济专题;胡世凯,当代资产阶级经济学说;由其文,经济学专业英语,还有讲中共党史的杨老师、赵老师,讲世界近现代史的朱老师等,名字已记不起来了。

老师们的授课或管理各有特色,其中印象较为深刻的有:

臧泺源老师夏天习惯穿著大裤衩、圆领衫,踏着车胎凉鞋,摇着大蒲扇,宛然一庄户老头儿。讲到激动处,屁股直往上窜,引得我们的情绪也跟着起伏跳跃。

于惠棠老师浓眉大眼,普通话字正腔圆,且样貌酷似周总理。同学们议论,如果让他扮演周总理的话,可能都不需要怎么化妆。

孔令仁老师的一篇“《子夜》与中国近代经济史”的学术论文,几乎成了我们学习中国近代经济史的辅助教材,并且吸引我专门借来茅盾的《子夜》,细细读了两遍。

刘洪钟老师经常戴一顶蓝色呢帽,穿一身蓝色呢料上衣,双手习惯性交叠捂在小腹上,上课前一句“今天啊我又去了一趟计委”的开场白,常常令人捧腹。

赵植业老师性情温和,处事缜密,爱生如子,曾是我们班赴青岛毕业实习的总领队,也是我的毕业论文指导老师。在他的精心带领和管理下,我们班安全出色地完成了异地实习任务。更是由于他的精心指导,使我顺利完成了毕业论文的写作任务,并掌握了撰写经济学术论文的基本要领和方法。

曾担任系团总支书记和我们班辅导员的车贵老师,作风朴实,待人亲和,既是我们的老师,更像我们的兄长。山大经济系乃至后来william威廉亚洲官方的蓬勃发展,车老师功不可没。

季星如老师是我们经济系的首任主任,他温文尔雅,平易近人,关心学生,善于沟通,颇有长者风度。上世纪八十年代末,季主任以山东省政府顾问和省经济研究中心领导的身份,到临沂参加全省经济调研工作会议,我曾设家庭便宴,招待季主任和刚调任威海市经济研究中心负责人的金志涛同学,感到非常荣幸。

马家驹老师不仅学术造诣深厚,而且举止高雅。头发梳得一丝不乱,西装、领带、皮鞋一尘不染,白衬衫风纪扣始终紧扣,给人一种清高庄重、不怒自威的感觉。我对《资本论》课下的功夫最深,对马老师也自然格外敬重。1983年夏天我去北京出差,有几天住在车公庄大街6号北京市委党校,偶然看到有幢楼挂着中国社科院经济研究所的牌子,立刻想到了马老师,赶紧打听着前去拜访。见到马老师,师生都很高兴,一直交谈了两个多小时,使我又受到了不少的教诲。

现在,大多数老师都已步入耄耋之年,衷心祝福他们健康长寿,能和我们再相聚下一个10年,20年。也真诚祈祷那些已故老师们天堂安乐!

过往大多成了烟云。但是我在williamhill官方网站经济系77级度过的近1400个日日夜夜中,所经所见所闻的可大可小的凡人琐事儿,却像透人心脾的清泉,始终一点一滴地浸润在我的脑海里,直到永远。

转自:公众号文史楼